Educazione

Come nasce una coppia?

Il ruolo dell’innamoramento nella creazione della coppia

Ma come nasce una coppia?

Anche in senso psicologico si passa attraverso la fase di conoscenza che comunemente si chiama innamoramento.

L’innamoramento è l’inizio dell’interesse per l’altro, questa fase è caratterizzata da istintività e da una serie di reazioni fisiche e comportamentali in cui pensiero è sempre rivolto all’altro. L’innamoramento passa da due sensi in modo speciale: la vista e l’olfatto.

Il corpo infatti inizia a produrre una serie di ferormoni che danno all’altro segnali chimici. In questa fase la fisiologia è straordinaria, infatti, gli ormoni coinvolti sono quelli dell’euforia: la dopamina, la noradrenalina, la faniletilanina.

Nell’innamoramento avviene inoltre un processo definito idealizzazione dell’altro, in cui le peculiarità fisiche e caratteriali vengono in qualche modo come ingigantite al fine di vedere dell’altro un’unica realtà meravigliosa.

Questa fase è importante, poiché il soggetto coinvolto inizia un processo di dipendenza dall’altro, pertanto vederne la straordinarietà, rende possibile abbandonare le proprie difese egoiche che non renderebbero possibile la dipendenza e la regolazione dei tempi e dei ritmi propri con quelli dell’altro[2].

Questa fase è molto importante per la qualità della vita della coppia, poiché sebbene l’idealizzazione scotomizzi una parte della realtà dell’altro, tener bene a mente le ragioni per le quali è avvenuta la scelta di quel partner è davvero importante per uscire dai futuri momenti di crisi ed empasse che certamente investiranno la coppia e la famiglia stessa.

Freud, infatti, sostiene che: «nell’innamoramento l’Io e il Tu sono una cosa sola e sono pronti a comportarsi come se davvero fosse così»[3].

A queste parole del padre della psicoanalisi sembra far eco quelle di Kernberg che definisce l’innamoramento come

«una complessa disposizione affettiva che integra l’eccitamento sessuale, la tenerezza, l’identificazione genitale, una forma matura di idealizzazione e la dedizione ad una relazione oggettuale profonda»[4].

Jacobson riassume l’accuratezza inconscia nella scelta del proprio compagno, in quanto «il partner è il tramite attraverso il quale si mantiene il proprio equilibrio mentale»[7], anche quando esso può essere disfunzionale, non appagare, far soffrire.

Può capitare che non ci sia un equilibrio sufficientemente buono tra la fusione con l’altro e la differenziazione dall’altro, cioè in quel processo che permette alle persone di sperimentare ora di essere tutt’uno col partner, ora di essere diversi, di essere alterità che arricchisce, ma è da questo movimento che si genera il benessere per la coppia.

Quando vi è uno sbilanciamento verso la fusione, capita che la coppia viva in una sorta di rigidità e prevedibilità che comunemente chiamiamo routine e che, sebbene abbia il vantaggio di rendere il mondo prevedibile, può generare una pericolosa esclusione del mondo e degli altri dalla coppia, perché percepiti come perturbanti.

Lo sbilanciamento verso la differenziazione genera, invece, la conduzione di vite davvero separate e vissute in un’autonomia avulsa dell’intimità e dalla condivisione. I motivi in questo caso possono essere davvero molteplici, il più delle volte in questo modo le persone si confermano una convinzione di vita: quella che è meglio stare da soli e risolvere le cose da soli[8].

Questa dinamica della relazione oggettuale profonda, ovvero dell’Io-Tu coinvolti nel rapporto, è di straordinaria importanza perché, quando nasce una coppia, viene a crearsi una nuova entità. La coppia non è la semplice somma dell’uno più l’altro.

Quando i benefici di questa relazionalità sfociano in una decisione di maggiore stabilità si arriva a scegliere di sposarsi. In quest’ottica «il matrimonio è un modello adulto di intimità»[11], al suo esordio sostanzialmente hanno molta importanza le pressioni del transfert, pertanto la scelta del partner per quanto inconscia, è molto accurata.

Si passerà piano piano allo svelamento di questo processo inconscio, ad una sorta di adultizzazione della relazione. Infatti nel sottolineare ancora come la coppia sia composta di tre parti: l’io, il tu e il noi, si può pensare che

«bisogna promuovere compassione e amore e neutralizzare la forza legata alla paura e alla distruttività. Bisogna poi dirigere l’energia usata negativamente in canali costruttivi in modo da promuovere stima e intimità»[12].

Pertanto la vicenda familiare si snocciola all’interno di un tempo che è sintesi di un’architettura complessa che la psicologia definisce arco di vita, caratterizzata dalle storie individuali dei componenti della famiglia e dalla storia della famiglia stessa. Storie che sono in relazione con quelle ad essa esterne e con la società stessa.

Le varie tappe del ciclo vitale dalla famiglia sono contrassegnate da eventi significativi come le nascite e le morti, le crisi e i grandi cambiamenti che ne modificano la struttura stessa.

Come prima fase normativa si nota la separazione dalla famiglia di origine per la creazione di una famiglia propria, in seguito la nascita dei figli, la crescita di questi e il loro svincolo, l’invecchiamento, la separazione della coppia coniugale e la morte di uno dei due coniugi.

Questi eventi sono appartenenti ad una normalità attesa e conosciuta dai coniugi stessi.

Esistono poi eventi cosiddetti paranormativi, ovvero inattesi e imprevedibili come la separazione, una morte improvvisa, la perdita del lavoro, una grave malattia. Il loro superamento appare determinato dalla minacciosità attribuita all’evento stesso e dalla qualità delle risorse presenti nella famiglia[13].

Così possiamo dedurre come la famiglia sia un complesso groviglio di relazioni reali e fantasmatiche, consce e inconsce, implicite ed esplicite, dentro le quali si formano le personalità del futuro.

[2] Cfr. A. M. Nicolò, A. F. Zampino, Lavorare con la famiglia, Carocci, Roma, 2002, pp.39-79.

[3] S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, vol. 4, Boringhieri, Torino, 1977, p.76.

[4] O. Kernberg, Mondo interno e realtà esterna, Boringhieri, Torino, 1985, p.49.

[5] D. Meltzer, M Harris, Il ruolo educativo della famiglia, Centro Scientifico Torinese, Torino, 1986, p.35.

[6] Cfr. A. M. Nicolò, A. F. Zampino, Lavorare con, pp.39-79.

[7] E. Jacobson, La depressione, Martinelli, Firenze, 1977, p.85.

[8] Cfr E. Berne, A che gioco giochiamo?, Bompiani, Milano, 2018.

[9] Cfr. A. M. Nicolò, A. F. Zampino, Lavorare con, pp. 39-79.

[10] D. Anzieu, “Introduzione allo sviluppo delle funzioni dell’Io pelle nella coppia”, in Interazioni, I, 1993, pp. 75-79.

[11] C.A. Whitaker, “Le funzioni del Matrimonio”, in M. Andolfi, La crisi della coppia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999, p.4.

[12] V. Satir, “Il cambiamento nella coppia”, in M. Andolfi, La crisi della coppia, p.19.

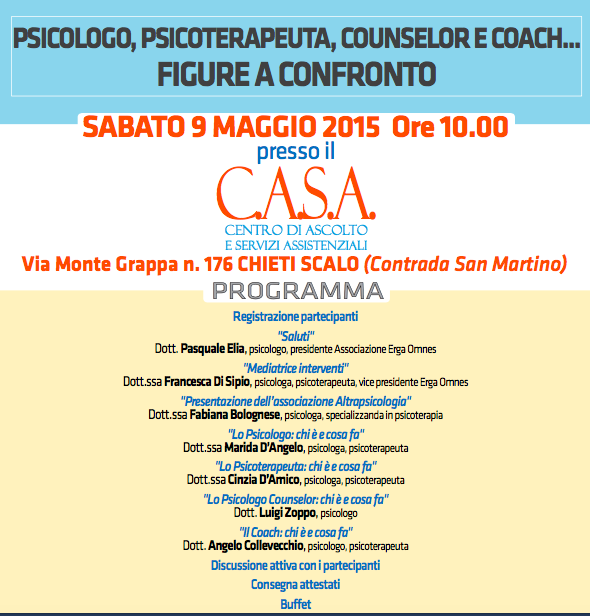

Ciao, mi chiamo Francesca di Sipio e sono l'ideatrice di questo portale web. Sono una psicologa clinica, psicoterapeuta, analista-transazionale ad approccio integrato, psicologa dello sport. Il mio studio è sul territorio di Chieti-Pescara. Mi trovi sui social, sulla mail ma soprattutto al 3477504713

You must be logged in to post a comment Login